Symposium - Laser

2019:85:1;24-31

doi: 10.4103/ijdvl.IJDVL_88_17

PMID: 30560814

Nachdrucke kaufen

Abteilung für Dermatologie, Cutis Academy of Cutaneous Science, Bengaluru, Karnataka, Indien

Korrespondenzadresse :

BS Chandrashekar

5/1, 4. Haupt-MC-Layout, in der Nähe des Veeresh Theatre, Vijay Nagar, Bengaluru – 560 040, Karnataka

Indien

|

So zitieren Sie diesen Artikel: Chandrashekar BS, Shenoy C, Madura C. Komplikationen der Laser- und lichtbasierten Gerätetherapie bei Patienten mit dunkler Haut. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2019;85:24-31 |

Copyright: (C)2019 Indian Journal of Dermatology, Venereology, and Leprology

Abstrakt

Laser und lichtbasierte Geräte sind für die ästhetische Dermatologie unverzichtbar. Mit der wachsenden Popularität von Lasern geht jedoch auch ein starker Anstieg der Komplikationsrate einher. Die indische Haut mit ihrem hohen Melaningehalt ist anfälliger für Verletzungen. Um dauerhafte Folgen zu vermeiden, sind eine sorgfältige Einstellung der Laserparameter, eine frühzeitige Erkennung von Komplikationen und eine sofortige Therapie unerlässlich. Wir untersuchen die verschiedenen Komplikationen, die bei Laserbehandlungen auftreten können, und ihre Behandlung.

Schlüsselwörter: Komplikationen, indische Haut, Laser, farbige Haut

Einführung

Eine Laserkomplikation ist definiert als „jede unerwünschte Wirkung, die bei einer Laserbehandlung auftritt, auch wenn sie erwartet wird.“ [1] Um Komplikationen zu minimieren, muss der Laserarzt unbedingt mit den Grundprinzipien von Lasern, den Wechselwirkungen zwischen Laser und Gewebe sowie dem verwendeten Gerät vertraut sein. Das von Anderson und Parrish vorgeschlagene Prinzip der selektiven Photothermolyse hat die Lasertherapie revolutioniert und eine Technologie ermöglicht, die Gewebeverletzungen auf gezielt anvisierte Chromophore in der Haut beschränkt. [2] Fortschritte in der Lasertechnologie haben zur Entwicklung wirksamerer und sichererer Laser geführt. Laserärzte müssen sich ständig weiterbilden, um diese modernen Laser- und Lichtgeräte nutzen zu können, die möglicherweise neue und unbekannte Komplikationen hervorrufen.

Indische Haut reicht von Typ IV bis VI auf der Fitzpatrick-Hauttypenskala und ist im Vergleich zum kaukasischen oder orientalischen Hauttyp stärker pigmentiert, da größere Mengen epidermalen Melanins und größere Melanosomen vorhanden sind. [3] Daher ist sie anfälliger für postinflammatorische Hyperpigmentierung nach einer Laserbehandlung. [3] Pigmentveränderungen sind die Hauptmanifestation der lichtbedingten Alterung indischer Haut und Erytheme werden üblicherweise durch den dunkleren Farbton maskiert. Die Faltenbildung ist nicht so ausgeprägt wie bei Kaukasiern [4] und Melanome und nicht-melanozytäre Hautkrebsarten kommen bei Indern seltener vor. In Indien ist eine sorglose Haltung gegenüber Sonneneinstrahlung und die Vermeidung von Sonnenschutzmitteln üblich, weshalb eine Beratung der Patienten vor der Laserbehandlung obligatorisch ist.

Komplikationen durch Laser und lichtbasierte Geräte

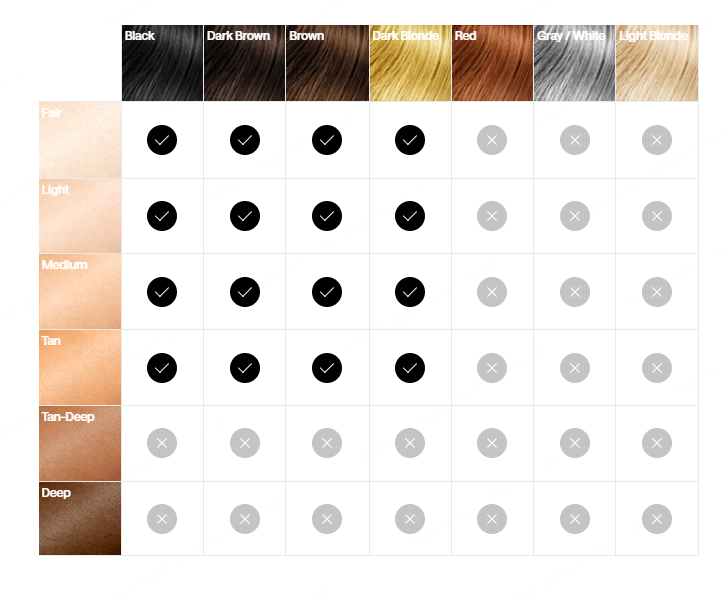

Komplikationen, die durch Laser- und Lichtgeräte entstehen, können in zwei große Kategorien eingeteilt werden: vom Bediener und vom Patienten abhängig. Zu den vom Bediener abhängigen Variablen zählen fehlerhafte Parameter und schlechte Technik (z. B. wenn das Handstück nicht senkrecht zur Haut steht, die Sonde während der Bedienung des Lasers zu nah oder zu weit von der Haut entfernt platziert wird und das Bedienpersonal und die Patienten nicht ausreichend geschützt werden). Zu den vom Patienten abhängigen Variablen zählen der Hauttyp, die Art der Läsion, der Hormonstatus (bei weiblichen Patienten, die sich einer Laser-Haarentfernung unterziehen), unzureichende oder falsche Anwendung von Sonnenschutzmitteln und kürzlich erfolgte Bräunung.

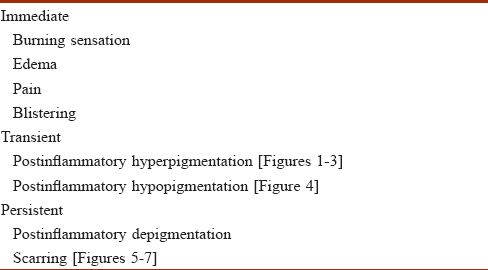

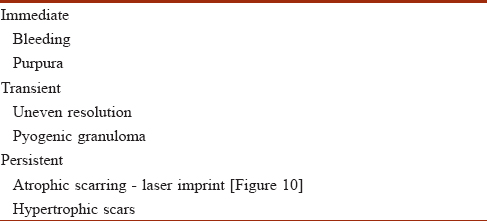

Wir schlagen vor, die Komplikationen von Laserverfahren in sofort auftretende (bis zu 7 Tage), vorübergehende (1–6 Wochen) und anhaltende (nach 6 Wochen) Komplikationen zu unterteilen [Tabelle 1].

Haarentfernung per Laser

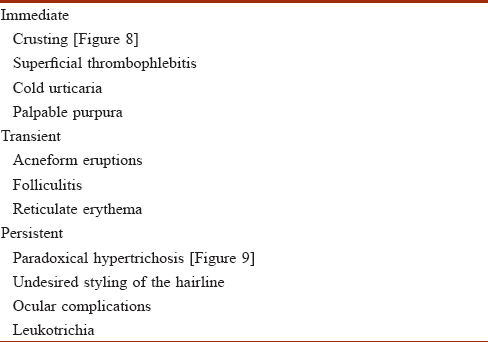

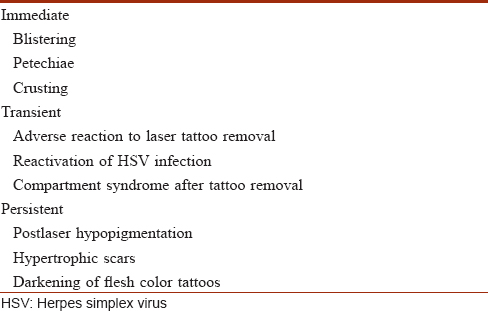

Die Haarentfernung mit Laser ist ein gängiges Verfahren in der Schönheitsklinik. Obwohl das Verfahren relativ sicher ist, treten Komplikationen nicht selten auf [Tabelle - 2]. [5], [6], [7] Zu den Geräten, die in der indischen Haut verwendet werden, gehören langpulsige Nd:YAG-, Dioden- und Alexandritlaser sowie intensives Pulslicht. [5]

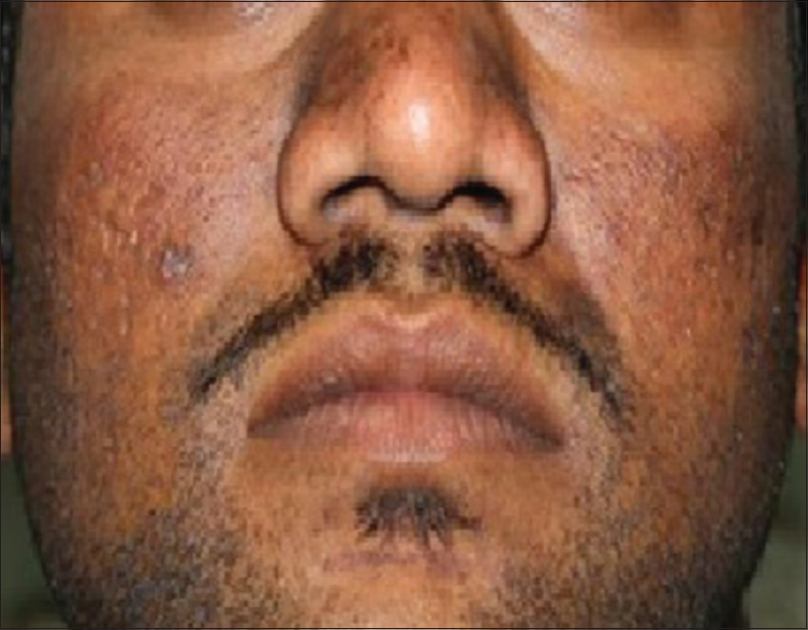

Unmittelbare Komplikationen wie Brennen, Schmerzen, Ödeme und Krustenbildung können durch ein gutes Vor- und Nachkühlungsprotokoll reduziert werden. Laserverbrennungen [Abbildung - 1] sollten frühzeitig erkannt und sofort einige Tage lang mit einem mittelstarken topischen Steroid wie Mometason behandelt werden, um die Entzündung zu lindern.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Akneforme Ausschläge treten bei 6 % der Patienten auf, die sich einer Laser-Haarentfernung unterziehen. [9] Sie treten unabhängig vom Geschlecht, der Anzahl der vorherigen Sitzungen oder dem Vorhandensein eines polyzystischen Ovarialsyndroms auf. Follikulitis und akneforme Ausschläge können 10–20 Tage lang mit oralem Doxycyclin zusammen mit topischen Antibiotika behandelt werden. [9]

Postinflammatorische Hyperpigmentierung wird mit topischen Hydrochinon-, Koji- oder Glykolsäurecremes behandelt. Die Anwendung eines Breitband-Sonnenschutzmittels ist obligatorisch. Hypopigmentierung oder Depigmentierung nach Laserbehandlung sind Angst auslösende Komplikationen, die nach Haarentfernung mit Laser, Pigmentlasern oder Oberflächenlasern auftreten können. Eine angemessene Energieabgabe unter Verwendung optimaler Lasereinstellungen kann das Auftreten dieser Komplikation verringern. Postinflammatorische Hypopigmentierung kann mit topischem Tacrolimus behandelt werden, da es sowohl die Tyrosinaseaktivität als auch die Melanozytenmigration verbessert. [10] Die Anwendung von 65%iger Trichloressigsäure auf depigmentierten Stellen kann bei der Repigmentierung dieser Stellen erfolgreich sein. [11]

Paradoxe Hypertrichose kann bei 0,6 bis 10 % der Patienten auftreten, die sich einer Haarentfernung mit Laser unterziehen, und tritt häufiger nach einer Behandlung mit intensivem gepulstem Licht auf. Sie tritt häufiger im Kopf- und Halsbereich (besonders an Kinn, Unterkiefer und Jochbein bei Patienten mit dunklerer Haut) sowie bei Patienten mit dichtem dunklem Haar oder einem zugrunde liegenden hormonellen Ungleichgewicht auf. [12], [13] Eine nicht korrigierte hormonelle Anomalie, die Haarwachstum auslösen könnte, sollte ausgeschlossen werden, bevor bei einem Patienten eine paradoxe Hypertrichose diagnostiziert wird. Es wurde vermutet, dass eine subtherapeutische thermische Schädigung des umgebenden Vellushaars die Umwandlung in Terminalfollikel stimuliert und dass Entzündungsmediatoren und hochregulierende Zytokine ebenfalls eine Rolle spielen könnten. Das Schützen des nicht gelaserten Bereichs mit Kältepackungen während des Verfahrens kann helfen, diese Komplikation zu vermeiden. Paradoxe Hypertrichose kann durch Verwendung einer höheren Fluenz und Verdoppelung der Zahl der Laserdurchgänge über dem betroffenen Bereich behandelt werden.

Nach einer Laser-Haarentfernung kann sich Leukotrichie entwickeln, die vorübergehend oder dauerhaft sein kann. Unterschiede in den thermischen Relaxationszeiten von Melanozyten und Keimzellen können zur Zerstörung oder Beeinträchtigung der Funktion von Melanozyten führen, ohne die Haarfollikelzellen zu verletzen. [15] Zur Entfernung grauer Haare können Epilation oder elektrooptische Synergie-Haarentfernungstechnologie eingesetzt werden. [16]

Unerwünschte Gestaltung des Haaransatzes ist eine häufige Beschwerde bei der Gestaltung der Augenbrauen und Seitenlocken bei Frauen und des Bartansatzes bei Männern. Das Aufzeichnen des gewünschten Haaransatzes mit einem weißen Markierungsstift und das Fotografieren kann spätere Streitigkeiten verhindern.

Augenkomplikationen wurden vor allem bei der Epilation des unteren Teils der Augenbraue berichtet. Wenn sich das Augenlid schließt, rollt sich der Augapfel aufgrund des Bell-Phänomens nach oben und ist dadurch anfällig für Laserschäden. Bei der Haarentfernung an der unteren Augenbraue ist das Einsetzen eines metallischen intraokularen Augenschutzes obligatorisch. [14]

Kälteurtikaria, oberflächliche Thrombophlebitis und tastbare Purpura sind seltene, von selbst abklingende Nebenwirkungen, die gelegentlich auftreten können. [6],[7],[8]

Pigmentlaser

Laser werden heute zur Behandlung verschiedener Pigmentstörungen eingesetzt, beispielsweise Ota-Nävus, erworbene bilaterale Flecken wie Ota-Nävus, Sommersprossen, Lentigines, Tätowierungen, Melasma und postinflammatorische Hyperpigmentierung. Der 1064 nm gütegeschaltete Nd:YAG-Laser, der 532 nm KTP-Laser (Kaliumtitanylphosphat), der 532 nm frequenzverdoppelte gütegeschaltete Nd:YAG-Laser, der 755 nm gütegeschaltete Alexandritlaser und intensives Pulslicht werden häufig zur Behandlung pigmentierter Läsionen in der indischen Haut eingesetzt.

Q-switched-Laser sind Präzisionsgeräte und Komplikationen hängen vom Strahlprofil des Lasergeräts ab. Geräte mit einem gaußschen Strahlprofil sind anfälliger für Nebenwirkungen als solche mit einem Top-Hat-Strahl. Pikosekundenlaser sind Nanosekundengeräten sowohl in ihrer Wirksamkeit als auch in ihrem Nebenwirkungsprofil überlegen. Patientenabhängige Faktoren wie die Art der Läsionen, ihre Tiefe und der Hauttyp des Patienten können ebenfalls Komplikationen beeinflussen.

Komplikationen, die während der Behandlung mit Pigmentlasern auftreten können, sind in [Tabelle - 3] aufgeführt. [1], [4], [17] Um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, ist eine genaue Beobachtung der Gewebereaktion während der Durchführung des Verfahrens erforderlich. Da die Reaktionen von Patient zu Patient sehr unterschiedlich sind, ist ein Testpunkt unerlässlich, um die optimalen Parameter für die Läsion bei diesem Patienten zu bestimmen. Außerdem kann der Patient so mit dem Verfahren vertraut werden und es verstehen.

Unmittelbare Komplikationen wie Schmerzen, Erythem, Ödem und Blasenbildung stehen in direktem Zusammenhang mit der während des Eingriffs verwendeten Energie. Das Auftragen einer topischen Anästhesiecreme 45 Minuten vor Beginn des Eingriffs und kalte Kompressen nach der Sitzung können Schmerzen und Beschwerden lindern. Das Auftragen einer topischen Steroid- und Antibiotikacreme zusammen mit einer kurzen oralen Prednisolon-Behandlung bei Patienten mit sofortiger Blasenbildung hilft, die Symptome zu lindern. Blasenbildung oder Krustenbildung verschwinden normalerweise nach 7–10 Tagen.

Bei der Behandlung dekorativer zirkulärer Tätowierungen wurde über ein akutes Kompartmentsyndrom berichtet. [18] Die Aufteilung der zirkulären Tätowierung in verschiedene Abschnitte kann dieser Komplikation vorbeugen.

Nebenwirkungen von Tätowierfarbe nach Laserentfernung wie ekzematöse Reaktionen und generalisierte Urtikaria sind wohlbekannt. [17] Anaphylaxie nach Laserentfernung von Tätowierungen kann auf die Freisetzung von Tintenpartikeln in den systemischen Kreislauf zurückzuführen sein. Über eine sofortige Hautüberempfindlichkeit und eine verzögerte Anaphylaxie nach Laserentfernung von Tätowierungen wurde selten berichtet. In solchen Fällen hat sich eine Vorbehandlung mit Antihistaminika und topischen oder oralen Kortikosteroiden als erfolgreich erwiesen, um allergische Folgeerscheinungen zu unterdrücken; andere ablative Methoden wie CO 2 oder Erbium: YAG-Laser können dann zur Entfernung der Tätowierung eingesetzt werden. [1], [19]

Hypertrophe Narben und Keloide nach einer Tattooentfernung sind selten. In einer aktuellen Studie zur Tattooentfernung mit einem Q-switched Nd:YAG-Laser bei 1041 Patienten wurden keine Keloide beobachtet, hypertrophe Narben dagegen bei 3 (0,28 %) Patienten. [20] Hypertrophe Narben können mit intraläsionalen Injektionen von Triamcinalonacetonid behandelt werden.

Bei Tätowierungen aus Eisenoxid und Titanoxid kann es nach der Behandlung mit einem gütegeschalteten Nd:YAG-Laser zu einer Verdunkelung aufgrund von Oxidation und Verfärbung des Tätowierpigments kommen. Oxidierte Tätowierungen können mit einem Nd:YAG-Laser nur teilweise aufgehellt werden. Zur vollständigen Entfernung kann eine CO2-Laserablation oder eine chirurgische Exzision erforderlich sein. [1]

Ablative und fraktionierte Resurfacing-Laser

Ablative und fraktionierte Laser haben sich im Laufe der Zeit erheblich weiterentwickelt und die aktuellen Geräte sind nicht nur wirksamer, sondern auch sicherer. In Indien werden ablative Laser hauptsächlich zur Behandlung gutartiger Läsionen eingesetzt. Auf indischer Haut sollte man aufgrund des erheblichen Risikos von Hyperpigmentierung und Narbenbildung auf eine ablative Gesichtserneuerung verzichten. Die fraktionierte Gesichtserneuerung hingegen hat in Indien an Popularität gewonnen, um Aknenarben und lichtbedingte Hautalterung zu behandeln. [21]

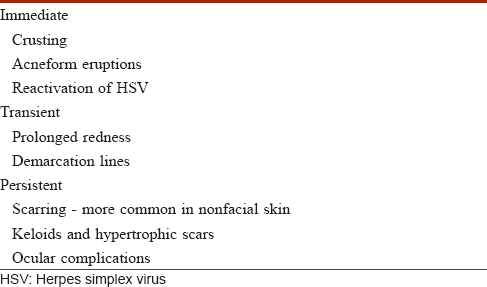

Eine vollständige Anamnese vor dem Eingriff sollte auch Fragen zu beruflichen Details (zur Bestimmung der Anzahl der Stunden, die der Patient direktem oder indirektem Sonnenlicht ausgesetzt ist), Neigung zu Keloiden, hypertrophen Narben oder postinflammatorischer Hyperpigmentierung und einer Vorgeschichte von Herpes-simplex-Infektionen umfassen. [22] Alte Narben sollten auf Keloidneigungen untersucht werden. Der Patient sollte hinsichtlich der erforderlichen Ruhezeit nach jeder Lasersitzung beraten werden, und es ist wichtig, nach wichtigen Lebensereignissen (z. B. Heirat) in naher Zukunft zu fragen, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Aggressive Parameter wie erhöhte Energie oder Dichte sind häufig mit Komplikationen bei fraktionierten und ablativen Lasern verbunden. [Tabelle - 4] listet die Komplikationen auf, die bei der Verwendung von ablativen Lasern auftreten können. [22], [23]

Nach einer Laserbehandlung kann es zu einer Reaktivierung des Herpes-simplex-Virus kommen, was zu ausgedehnten Gesichtsläsionen, verzögerter Epithelisierung und Narbenbildung führt. Alle Risikopatienten, die sich einer Laserbehandlung unterziehen, müssen eine antivirale Prophylaxe (Valacyclovir oder Famciclovir 500 mg zweimal täglich bei Patienten) erhalten, beginnend einen Tag vor dem Eingriff und fortgesetzt 10 Tage danach, um eine Reaktivierung des Herpes-simplex-Virus zu verhindern. [23],[24],[25],[26]

Nach einer Hauterneuerung, insbesondere bei ablativen Lasern, kann es zu anhaltender Rötung kommen. Bis zu einem Monat lang kann es zu vorübergehender Brüchigkeit der Haut und zu Abschuppung kommen. Strenger Lichtschutz und Feuchtigkeitscremes sind bei der Behandlung dieser Probleme hilfreich. Bei 26–36 % der Patienten, die sich einer Hauterneuerung mit einem Laser unterziehen, kann es zu einer postinflammatorischen Hyperpigmentierung kommen. [27] Demarkationslinien (Kontrastbereiche zwischen der mit Laser behandelten und der nicht mit Laser behandelten Haut) können durch eine periphere Ausstrahlung des Laserstrahls in die Grenzen der behandelten Bereiche vermieden werden.

Gefäßlaser

Der blitzlampengepumpte gepulste Farbstofflaser war der erste selektive Laser, der auf der Grundlage der Theorie der selektiven Photothermolyse zur Behandlung von Feuermalen entwickelt wurde. [2] Die Chromophore in vaskulären Läsionen sind Oxyhämoglobin (Absorptionsspitzen bei 418, 542 und 577 nm) und Desoxyhämoglobin (Absorptionsspitzen bei 430 und 555 nm). [28]

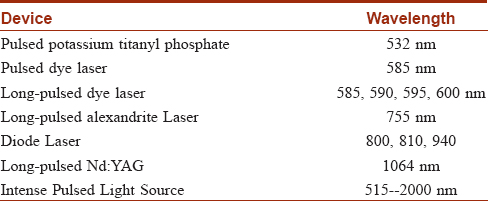

Zur Behandlung von Gefäßläsionen verwendete Laser sind in [Tabelle 5] und durch diese Geräte verursachte Komplikationen in [Tabelle 6] aufgeführt.

Die verfügbaren Gefäßlaser sind besser für hellere Haut geeignet und die Behandlungsparameter müssen an die indische Haut angepasst werden. Der gepulste Farbstofflaser ist für oberflächliche Gefäßläsionen sicherer als Laser mit längerer Pulsbreite. Das gewünschte Endergebnis für alle Gefäßlaser ist das Auftreten von Purpura.

Aufgrund der unterschiedlichen Tiefe der Läsionen, der anatomischen Lage und der Angiogenese zwischen den Sitzungen sind mehrere Sitzungen über einen längeren Zeitraum erforderlich. Der Patient muss diesbezüglich sorgfältig beraten werden. [29] Es kann zu einer ungleichmäßigen Auflösung der vaskulären Läsionen kommen – Feuermale verschwinden möglicherweise schneller an den Seiten des Gesichts, und nicht-gesichtsbezogene Läsionen reagieren aufgrund des Vorhandenseins tieferer subkutaner Gefäße im zentralen Gesicht und bei nicht-gesichtsbezogenen Läsionen langsam auf die Behandlung mit einem gepulsten Farbstofflaser. [30]

Nach der Behandlung mit gepulsten Farbstofflasern können sich in Feuermalen pyogene Granulome entwickeln. Diese können mit dem gepulsten Farbstofflaser selbst behandelt oder mit einem Radiofrequenzkauter entfernt werden. [31] „Laserabdrücke“ sind atrophische Narben, die manchmal an Lasereinwirkungsstellen auftreten, weil zu viel Energie zugeführt wird, keine Kühlung erfolgt oder sich die Stellen überlappen. [27]

Excimer-Laser und Lampe

Der 308 nm Excimerlaser und die Lampe wurden bei verschiedenen dermatologischen Erkrankungen, einschließlich Vitiligo und Psoriasis, eingesetzt. Die Nebenwirkungen sind dosisabhängig und selbstlimitierend. Ein brennendes Gefühl, Erythem, Abschälen der Haut und periläsionale Hyperpigmentierung wurden beschrieben. Die Verwendung einer Gummischablone während der Laserbehandlung und eine allmähliche Erhöhung der Strahlendosis können helfen, diese Komplikationen zu verhindern. [32], [33]

Augenkomplikationen durch Laser

Die strikte Einhaltung der Laserschutzrichtlinien kann Augenverletzungen vorbeugen. [1] Laserbrillen sind vorgeschrieben und werden nach optischer Dichte bei verschiedenen Wellenlängen bewertet. Eine optische Dichte von >4 für eine bestimmte Wellenlänge gilt als sicher. Augenverletzungen hängen von der Wellenlänge des verwendeten Lasers, der Belichtungsdauer, der Strahlgröße und dem Einfallswinkel des Laserstrahls ab. Die wichtigsten Chromophore im Auge sind Wasser und Melanin. [32], [33] Laser im Bereich von 400–1100 nm zielen auf Melanin in der Netzhaut, Iris, Aderhaut und Lederhaut ab und verursachen Farbblitze, Nachbilder (in der Farbe, die zur Farbe des ausgesetzten Strahls komplementär ist) oder sofortigen Sehverlust aufgrund von Schäden an der Fovea. Laser mit Wellenlängen zwischen 1400 und 10600 nm können aufgrund von thermischen Schäden an Hornhaut und Linse sofort brennende Schmerzen und Schäden verursachen. [32], [34]

Risiken für das Bedienpersonal

Rauchschwaden und Gewebespritzer sind potenzielle Sicherheitsrisiken für Laseranwender. Im chirurgischen Rauch wurden Partikel mit einer Größe von nur 0,12 μm identifiziert, die Bakterien, humane Papillomaviren, humane Immundefizienzviren, Kohlenstoff und lebende Zellpartikel enthalten. Der richtige Einsatz von Rauchabsaugern, Handschuhen und Masken kann das Einatmen von Partikeln und die Hautkontamination des Anwenders verhindern. Gewebespritzer sind eine potenzielle Gefahr bei Q-switched- und Erbium:YAG-Lasern. Einige Hochspannungslaser sind mit Brand- und elektrischen Gefahren verbunden, und es muss darauf geachtet werden, den Kontakt mit brennbaren Gegenständen wie Narkosegasen, Sauerstoff und alkoholbasierten Produkten während Laserbehandlungen zu vermeiden. [33], [35]

Komplikationen durch örtliche Betäubung

Lokalanästhetika wie EMLA-Creme (Lidocain- und Prilocain-Creme), die zur Schmerzlinderung bei nichtablativen Laserbehandlungen und begrenzt ablativen Laserbehandlungen verwendet werden, können zu Komplikationen führen.

Überempfindlichkeit gegen Lokalanästhetika ist gut dokumentiert [Abbildung - 10]. Wenn nach der Anwendung einer Lokalanästhesiecreme Juckreiz oder Erythem auftritt, muss der Eingriff verschoben werden und andere Optionen wie Infiltrationsanästhesie oder Nervenblockaden können in Betracht gezogen werden. Nach einer Reaktion auf Lokalanästhesiecremes kann es zu einer Restpigmentierung im seborrhoischen Bereich kommen [Abbildung - 11]. Dies sollte frühzeitig erkannt und mit lokal mäßig wirksamen Kortikosteroidcremes, Depigmentierungscremes und Breitband-Sonnenschutzmitteln behandelt werden.

|

|

Bei großflächiger Anwendung von Lokalanästhetika, insbesondere bei Okklusion, kann es zu einer Methämoglobinämie kommen. Auch bei Säuglingen ist das Auftreten häufiger. [36]

Allgemeine Überlegungen

Schriftliche Anweisungen, die den Patienten nach dem Eingriff gegeben werden, einschließlich Geboten und Verboten, untermauern die mündlich erteilten Anweisungen zur Nachbehandlung. Die Patienten sollten darüber aufgeklärt werden, was nach dem Eingriff zu erwarten ist, und müssen sich sofort melden, wenn unerwünschte Reaktionen vermutet werden. Eine angemessene Grundierung mit Sonnenschutzmitteln, topischen Retinoiden und topischen Depigmentierungsmitteln wie Kojisäure, Glykolsäure und Arbutin verringert das Auftreten von Komplikationen, insbesondere postinflammatorischer Pigmentveränderungen. Der Laserarzt sollte auf häufige Nachuntersuchungen in der unmittelbaren Zeit nach der Laserbehandlung bestehen, um Komplikationen frühzeitig zu erkennen und zu behandeln.

Abschluss

Fortschritte in der Lasertechnologie haben nicht nur die Entwicklung neuer Geräte ermöglicht und deren Anwendungsbereich erweitert, um neuere Krankheiten effektiver zu bekämpfen, sondern haben auch zu einer höheren Anzahl von Komplikationen geführt, insbesondere bei dunkler Haut. Gründliche Kenntnisse der grundlegenden Laserphysik, ein umfassendes Verständnis des verwendeten Geräts, optimale Parametereinstellungen, geeignete Methoden der Laserstrahlabgabe, die strikte Einhaltung der Standardprotokolle und das frühzeitige Erkennen zu erwartender Nebenwirkungen sowie die Intuition, über die Routine hinauszublicken, sind der Schlüssel zu einer sicheren und problemlosen Laserbehandlung.

Anerkennung

Wir danken Dr. Venkataram Mysore für die Bearbeitung des Manuskripts und seine wertvollen Ergänzungen.

Finanzielle Unterstützung und Sponsoring

Null.

Interessenkonflikte

Es bestehen keine Interessenkonflikte.

Verweise

| 1. | Tosti A, Beer KR, DePadova MP, Hrsg. Anolik R, Geronemus Rg. Komplikationen von fraktionierten Lasern (nicht-ablativ und ablativ) In: Management von Komplikationen bei kosmetischen Eingriffen: Umgang mit häufigen und selteneren Problemen. Verlag Berlin Heidelberg Springer; 2012. S. 23-36 [Google Scholar] |

| 2. | Anderson RR, Parrish JA. Selektive Photothermolyse: Präzise Mikrochirurgie durch selektive Absorption gepulster Strahlung. Science 1983;220:524-7. [Google Scholar] |

| 3. | Alaluf S, Atkins D, Barrett K, Blount M, Carter N, Heath A, et al. Ethnische Unterschiede im Melaningehalt und der Melaninzusammensetzung in lichtexponierter und lichtgeschützter menschlicher Haut. Pigment Cell Res 2002;15:112-8. [Google Scholar] |

| 4. | Tay YK, Herausgeber. Behandlung von pigmentierten Läsionen in der asiatischen Haut. In: Lehrbuch der Laser- und Lichtdermatologie in der asiatischen Haut. Singapur: World Scientific; 2011. S. 37-57. [Google Scholar] |

| 5. | Lim SP, Regina. Laser-Haarentfernung bei asiatischer Haut. In: Tay YK, Herausgeber. Lehrbuch der Laser- und Lichtdermatologie bei asiatischer Haut. Singapur: World Scientific; 2011. S. 69-81. [Google Scholar] |

| 6. | Lanigan SW. Häufigkeit von Nebenwirkungen nach Laser-Haarentfernung. J Am Acad Dermatol 2003;49:882-6. [Google Scholar] |

| 7. | Lim SP, Lanigan SW. Eine Übersicht über die Nebenwirkungen der Laser-Haarentfernung. Lasers Med Sci 2006;21:121-5. [Google Scholar] |

| 8. | Nasiri S, Saeedi M. Palpable Purpura: Eine seltene Nebenwirkung der Alexandrit-Laser-Haarentfernung. Iran J Dermatol 2010;13:62-3. [Google Scholar] |

| 9. | Carter JJ, Lanigan SW. Häufigkeit akneartiger Reaktionen nach Laser-Haarentfernung. Lasers Med Sci 2006;21:82-5. [Google Scholar] |

| 10. | Kang HY, Choi YM. FK506 erhöht die Pigmentierung und Migration menschlicher Melanozyten. Br J Dermatol 2006;155:1037-40. [Google Scholar] |

| 11. | Chandrashekar BS, Sriram R, Madura C. Neuartige Behandlungsmethode für Depigmentierung nach Q-switched Nd-YAG-Laser mit Trichloressigsäure: Ein Bericht über zwei Fälle. J Cutan Aesthet Surg 2014;7:56-7. [Google Scholar] |

| 12. | Kontoes P, Vlachos S, Konstantinos M, Myrto S. Haarinduktion nach laserunterstützter Haarentfernung und deren Behandlung. J Am Acad Dermatol 2004;54:64-7. [Google Scholar] |

| 13. | Desai S, Mahmoud BH, Bhatia AC, Hamzavi IH. Paradoxe Hypertrichose nach Lasertherapie: Eine Übersicht. Dermatol Surg 2010;36:291-8. [Google Scholar] |

| 14. | Tosti A, Beer KR, DePadova MP, Hrsg. Remington. Komplikationen bei Entfernungslasern. In: Management von Komplikationen bei kosmetischen Eingriffen: Umgang mit häufigen und selteneren Problemen. Verlag Berlin Heidelberg Springer; 2012. S. 47-56. [Google Scholar] |

| 15. | Radmanesh M, Mostaghimi M, Yousefi I, Mousavi ZB, Rasai S, Esmaili HR, et al. Leukotrichia entwickelte sich nach Anwendung von intensivem gepulstem Licht zur Haarentfernung. Dermatol Surg 2002;28:572-4. [Google Scholar] |

| 16. | Karsai S, Schmitt L, Raulin C, Hammes S. Kombination von kurz- und langgepulsten Modi der elektrooptischen Synergietechnologie zur Photoepilation: Eine retrospektive Studie mit kurz- und langfristiger Nachbeobachtung. J Eur Acad Dermatol Venereol 2009;23:46-51. [Google Scholar] |

| 17. | Ashinoff R, Levine VJ, Soter NA. Allergische Reaktionen auf Tätowierungspigmente nach Laserbehandlung. Dermatol Surg 1995;21:291-4. [Google Scholar] |

| 18. | Rheingold LM, Fater MC, Courtiss EH. Kompartmentsyndrom der oberen Extremität nach kutaner Laserchirurgie. Plast Reconstr Surg 1997;99:1418-20. [Google Scholar] |

| 19. | Hibler BP, Rossi AM. Ein Fall von verzögerter Anaphylaxie nach Laser-Tattooentfernung. JAAD Case Rep 2015;1:80-1. [Google Scholar] |

| 20. | Kirby W, Alston DB, Chen AH. Die Häufigkeit hypertropher Narbenbildung und Keloidbildung nach Laser-Tattooentfernung mit einem qualitätsgeregelten Nd:YAG-Laser. J Clin Aesthet Dermatol 2016;9:43-7. [Google Scholar] |

| 21. | Brightman LA, Brauer JA, Anolik R, Weiss E, Karen J, Chapas A, et al. Ablative und fraktionierte ablative Laser. Dermatol Clin 2009;27:479-89, vi-vii. [Google Scholar] |

| 22. | Petrov A, Pljakovska V. Fraktionierter Kohlendioxidlaser zur Behandlung von Aknenarben. Open Access Maced J Med Sci 2016;4:38-42. [Google Scholar] |

| 23. | Gilbert S. Verbesserung des Ergebnisses der Gesichtserneuerung – Vorbeugung einer Reaktivierung des Herpes-simplex-Virus Typ 1. J Antimicrob Chemother 2001;47 Suppl T1:29-34. [Google Scholar] |

| 24. | Beeson WH, Rachel JD. Valaciclovir-Prophylaxe bei Herpes-simplex-Virusinfektion oder Wiederauftreten der Infektion nach Laser-Hauterneuerung. Dermatol Surg 2002;28:331-6. [Google Scholar] |

| 25. | Alster TS, Nanni CA. Famciclovir-Prophylaxe der Reaktivierung des Herpes-simplex-Virus nach Laser-Hauterneuerung. Dermatol Surg 1999;25:242-6. [Google Scholar] |

| 26. | Riggs K, Keller M, Humphreys TR. Ablative Laserbehandlung: Hochenergetische gepulste Kohlendioxid- und Erbium:Yttrium-Aluminium-Granat-Strahlung. Clin Dermatol 2007;25:462-73. [Google Scholar] |

| 27. | Ross EV, Krakowski AC. Laserbehandlung für Gefäßlaser. In: Goldmann MP, Fitzpatrick R, Ross V, Kilmer SL, Hrsg. Laser und Energiegeräte für die Haut. 2. Auflage. Boca Raton CRP Press; 2013. [Google Scholar] |

| 28. | Chandrashekar BS, Madura C, Pavan RR, Shenoy C. Komplikationen bei Gefäßlasern. In: Pai GS, Herausgeber. Komplikationen in der Kosmetologie: Heilmittel herstellen. 1. Aufl . New Delhi Jaypee Publications; 2016. [Google Scholar] |

| 29. | Yu W, Ma G, Qiu Y, Chen H, Jin Y, Yang X, et al. Warum reagieren Feuermale (PWS) an der Seitenfläche besser auf gepulste Farbstofflaser (PDL) als solche an der Mittelfläche? J Am Acad Dermatol 2016;74:527-35. [Google Scholar] |

| 30. | Meeker J, Bruce M, Powers R. Pyogenes Granulom, das in einem Feuermal nach gepulster Farbstofflaserbehandlung auftritt. J Am Acad Dermatol 2016;74:290. [Google Scholar] |

| 31. | Chandrashekar BS, Shobha N, Jagadish P, Vasanth V, Rajashekar ML, Sandeep MA. 308 nm Excimerlampe in Kombination mit topischem Tacrolimus: Eine retrospektive Studie ihrer Wirksamkeit und Sicherheit bei Vitiligo im Kindesalter. Indian J Paediatr Dermatol 2014;15:74-8. [Google Scholar] |

| 32. | Lolis M, Dunbar SW, Goldberg DJ, Hansen TJ, MacFarlane DF. Patientensicherheit in der Verfahrensdermatologie: Teil II. Sicherheit im Zusammenhang mit kosmetischen Verfahren. J Am Acad Dermatol 2015;73:15-24. [Google Scholar] |

| 33. | Yates B, Que SK, D'Souza L, Suchecki J, Finch JJ. Laserbehandlung von periokularen Hauterkrankungen. Clin Dermatol 2015;33:197-206. [Google Scholar] |

| 34. | Smalley PJ. Lasersicherheit: Mehr als nur Schilder und Schutzbrillen. Dermatologe 2008;12:7. [Google Scholar] |

| 35. | Kouba DJ, LoPiccolo MC, Alam M, Bordeaux JS, Cohen B, Hanke CW, et al. Richtlinien für die Verwendung von Lokalanästhesie in der dermatologischen Chirurgie in der Praxis. J Am Acad Dermatol 2016;74:1201-19. [Google Scholar] |

| 36. | Minkis K, Whittington A, Alam M. Dermatologische chirurgische Notfälle: Komplikationen durch systemische Reaktionen, hochenergetische Systeme und Traumata. J Am Acad Dermatol 2016;75:265-84. [Google Scholar] |

-

Statistiken -

Herunterladen

Volltextansichten

14.202

PDF-Downloads

3.140

Empfohlene Lektüre für verwandte Artikel:

- 22. März 2023

- 5. Juni 2024

- 21. Juni 2024